La Loire devant l'hôpital - Nantes, quai Moncousu

"Je suis le pilote de la Pinta, venu pour vous aider. Dormez tranquille, je conduirai votre bateau cette nuit.."

(Joshua Slocum)

La ville la nuit, quand on la voit de l'hôpital, est si douce dans ses plis de lumière.

Le malade s'est levé de son lit. De la fenêtre il regarde les étoiles des hommes : astres rapides des voitures, comètes longues des grues lancées vers l'avenir, fusées des ponts tendus vers d'autres rives, hublots pâles des tours où toujours quelqu'un veille... Plus bas, penchant sa tête lourde, il voit le fleuve emportant le monde en reflets colorés, palpitants et tremblants - et ce chemin dans l'ombre qui s'en va sinuant sur le calme rivage.

Le malade sait bien qu'il ne dormira pas. Dans la grande paix nocturne de l'hôpital, où règne l'ordre qui doit accompagner ceux que la mort convoite, il regarde la ville, et c'est comme un champ de vagues aux sillons phosphorescents sous la Croix du Sud, où faire aller son rêve, caravelle égarée. Demain, qui sait ? il souffrira, demain, peut-être, il s'en ira dans la boîte de chêne. Mais tout est si paisible ce soir dans la chambre solitaire, face à ce coeur du monde où bat dans la nuit éternelle le sang vivant de la lumière, qu'il lui semble savoir ce qu'aurait été le bonheur.

La Loire devant l'hôpital - Nantes, quai Moncousu

"Je suis le pilote de la Pinta, venu pour vous aider. Dormez tranquille, je conduirai votre bateau cette nuit.."

(Joshua Slocum)

La ville la nuit, quand on la voit de l'hôpital, est si douce dans ses plis de lumière.

Le malade s'est levé de son lit. De la fenêtre il regarde les étoiles des hommes : astres rapides des voitures, comètes longues des grues lancées vers l'avenir, fusées des ponts tendus vers d'autres rives, hublots pâles des tours où toujours quelqu'un veille... Plus bas, penchant sa tête lourde, il voit le fleuve emportant le monde en reflets colorés, palpitants et tremblants - et ce chemin dans l'ombre qui s'en va sinuant sur le calme rivage.

Le malade sait bien qu'il ne dormira pas. Dans la grande paix nocturne de l'hôpital, où règne l'ordre qui doit accompagner ceux que la mort convoite, il regarde la ville, et c'est comme un champ de vagues aux sillons phosphorescents sous la Croix du Sud, où faire aller son rêve, caravelle égarée. Demain, qui sait ? il souffrira, demain, peut-être, il s'en ira dans la boîte de chêne. Mais tout est si paisible ce soir dans la chambre solitaire, face à ce coeur du monde où bat dans la nuit éternelle le sang vivant de la lumière, qu'il lui semble savoir ce qu'aurait été le bonheur.

C'est si étrange, une ville, la nuit, quand elle se fige dans ses pans d'ombres et de couleurs. Vue des toits, on dirait un décor de théâtre, une maquette aux plis de carton soignés peints de bitume et de grands aplats lumineux.

Un avion s'est accroché là-bas, dans ce ciel brun d'aujourd'hui où l'on ne peut plus lire la route de l'étoile polaire. Immobilisé par la pose, réduit à sa seule empreinte de lumière. Comme un trait de craie cherchant les mots d'on ne sait quel récit perdu. Comme un coup de canif dans la toile du décor, laissant voir la lueur des coulisses. Comme une fusée d'artifice égarée, oubliée seule après la fête. Comme une de ces armes qu'en Amazonie des Indiens jettent aux hélicoptères qui les survolent - flèche lancée dans l'espace par la terreur de disparaître.

Cette fin d'année est traversée d'absurdes rumeurs de fin du monde. Personne n'y croit, et pourtant tous, nous nous étonnons tant, chaque jour, que cette planète en péril, ce beau navire surchargé et blessé, continue malgré tout sa traversée, qu'il nous semble probable que quelques fous se persuadent d'une imminente apocalypse. Ce monde est si peu de chose... rien de plus sans doute dans l'univers, et peut-être même beaucoup moins, que cet avion, là-bas, réduit à un seul trait de craie mince et près de s'effacer, au grand tableau du ciel, au-dessus de la vieille cathédrale.

C'est si fragile, une ville dans la nuit, on la pare pour Noël, elle brille de tous ses feux, mais, vue de loin, elle n'est guère qu'un décor de carton noir et or qu'un courant d'air perdu dans l'univers suffirait à disperser à jamais.

Depuis les toits, là-haut, regarder, la nuit, la ville s'éteindre peu à peu, fenêtre après fenêtre, lucarne après lucarne, paupière après paupière, tandis que s'éloigne le machiniste, et que seuls tremblent, au vent glacé de solitude, les maigres troncs des réverbères, sous un ciel sans étoiles, c'est toujours très beau, très doux, vraiment fascinant, délicatement triste, vaguement douloureux...

C'est si étrange, une ville, la nuit, quand elle se fige dans ses pans d'ombres et de couleurs. Vue des toits, on dirait un décor de théâtre, une maquette aux plis de carton soignés peints de bitume et de grands aplats lumineux.

Un avion s'est accroché là-bas, dans ce ciel brun d'aujourd'hui où l'on ne peut plus lire la route de l'étoile polaire. Immobilisé par la pose, réduit à sa seule empreinte de lumière. Comme un trait de craie cherchant les mots d'on ne sait quel récit perdu. Comme un coup de canif dans la toile du décor, laissant voir la lueur des coulisses. Comme une fusée d'artifice égarée, oubliée seule après la fête. Comme une de ces armes qu'en Amazonie des Indiens jettent aux hélicoptères qui les survolent - flèche lancée dans l'espace par la terreur de disparaître.

Cette fin d'année est traversée d'absurdes rumeurs de fin du monde. Personne n'y croit, et pourtant tous, nous nous étonnons tant, chaque jour, que cette planète en péril, ce beau navire surchargé et blessé, continue malgré tout sa traversée, qu'il nous semble probable que quelques fous se persuadent d'une imminente apocalypse. Ce monde est si peu de chose... rien de plus sans doute dans l'univers, et peut-être même beaucoup moins, que cet avion, là-bas, réduit à un seul trait de craie mince et près de s'effacer, au grand tableau du ciel, au-dessus de la vieille cathédrale.

C'est si fragile, une ville dans la nuit, on la pare pour Noël, elle brille de tous ses feux, mais, vue de loin, elle n'est guère qu'un décor de carton noir et or qu'un courant d'air perdu dans l'univers suffirait à disperser à jamais.

Depuis les toits, là-haut, regarder, la nuit, la ville s'éteindre peu à peu, fenêtre après fenêtre, lucarne après lucarne, paupière après paupière, tandis que s'éloigne le machiniste, et que seuls tremblent, au vent glacé de solitude, les maigres troncs des réverbères, sous un ciel sans étoiles, c'est toujours très beau, très doux, vraiment fascinant, délicatement triste, vaguement douloureux...

Je ne sais ni quand ni pourquoi exactement, un La Bruyère d'ici, ironiste profond et naïf, a nommé "Cour de Versailles" l'une des rues les plus étroites de cette ville, cette impasse qui ne voit le soleil qu'en tordant son vieux cou vers un mince carré de ciel pâle, cette cour ancienne et de caractère que deux mâchoires de grilles retiennent prisonnière.

En la photographiant, par une de ces associations de pensées qui me viennent souvent, ajustant les idées en marabouts de ficelle et dominos, suivant la piste des mots sur les chemins déroutants de l'analogie, je me suis remémorée une anecdote très ancienne, un petit dialogue que j'avais eu, il y a de cela des années, avec une jeune Malienne qui lisait le "De la Cour" de La Bruyère :

"- Tiens, vous lisez La Bruyère ?

- Bien sûr. Depuis longtemps : j'ai acheté le livre au Mali.

- Au Mali ? On vend La Bruyère au Mali ?

- Evidemment", avait-elle conclu d'un ton sec.

Evidemment. Evidemment, je l'avais vexée.

Pourtant. Qu'au Mali on ait pu s'intéresser à ces essais rédigés à la Cour de Versailles, sourire de Pamphile et d'Arrias, reconnaître en riant des Ménalque, fouiller les ombres du Roi-Soleil, s'interroger sur l'homme dans le français emperruqué du Grand Siècle, cela n'avait rien d'une simple évidence, cela méritait vraiment réflexion.

La francophonie, diront certains, la francophonie, trouble héritage des temps coloniaux... C'est vrai sans doute... mais je pense que la jeune Malienne n'aurait pas été de cet avis, elle qui aimait tant La Bruyère. Alors ? n'est-ce pas aussi que les grands ouvrages de l'esprit infusent au loin les pensées, car, se pliant sans fin, tant leur matière est souple et solide, aux jeux des interprétations et des métamorphoses, il savent se faire partout justes et vrais, nécessaires... Je veux croire qu'on vend toujours Les Caractères aujourd'hui, dans les librairies menacées de Bamako inquiète, et qu'à Tombouctou, sur les ruines des bibliothèques fumantes, on les lit encore en secret...

Je suis sûre qu'il aurait été heureux, La Bruyère, de voir cette grille orner en moraliste l'entrée de la "Cour de Versailles", et, plus encore, de bavarder avec l'étudiante malienne, de réfléchir avec elle un moment à cet étrange pouvoir qu'ont les mots, quand ils sont hardiment affûtés par l'esprit, bien frottés d'ironie, lestés de sens et fortement empoignés par la lucidité, de s'en aller en ce monde ouvrir partout les portes de la pensée et de la liberté, verrouillées par la peur - ou par le conformisme.

Je ne sais ni quand ni pourquoi exactement, un La Bruyère d'ici, ironiste profond et naïf, a nommé "Cour de Versailles" l'une des rues les plus étroites de cette ville, cette impasse qui ne voit le soleil qu'en tordant son vieux cou vers un mince carré de ciel pâle, cette cour ancienne et de caractère que deux mâchoires de grilles retiennent prisonnière.

En la photographiant, par une de ces associations de pensées qui me viennent souvent, ajustant les idées en marabouts de ficelle et dominos, suivant la piste des mots sur les chemins déroutants de l'analogie, je me suis remémorée une anecdote très ancienne, un petit dialogue que j'avais eu, il y a de cela des années, avec une jeune Malienne qui lisait le "De la Cour" de La Bruyère :

"- Tiens, vous lisez La Bruyère ?

- Bien sûr. Depuis longtemps : j'ai acheté le livre au Mali.

- Au Mali ? On vend La Bruyère au Mali ?

- Evidemment", avait-elle conclu d'un ton sec.

Evidemment. Evidemment, je l'avais vexée.

Pourtant. Qu'au Mali on ait pu s'intéresser à ces essais rédigés à la Cour de Versailles, sourire de Pamphile et d'Arrias, reconnaître en riant des Ménalque, fouiller les ombres du Roi-Soleil, s'interroger sur l'homme dans le français emperruqué du Grand Siècle, cela n'avait rien d'une simple évidence, cela méritait vraiment réflexion.

La francophonie, diront certains, la francophonie, trouble héritage des temps coloniaux... C'est vrai sans doute... mais je pense que la jeune Malienne n'aurait pas été de cet avis, elle qui aimait tant La Bruyère. Alors ? n'est-ce pas aussi que les grands ouvrages de l'esprit infusent au loin les pensées, car, se pliant sans fin, tant leur matière est souple et solide, aux jeux des interprétations et des métamorphoses, il savent se faire partout justes et vrais, nécessaires... Je veux croire qu'on vend toujours Les Caractères aujourd'hui, dans les librairies menacées de Bamako inquiète, et qu'à Tombouctou, sur les ruines des bibliothèques fumantes, on les lit encore en secret...

Je suis sûre qu'il aurait été heureux, La Bruyère, de voir cette grille orner en moraliste l'entrée de la "Cour de Versailles", et, plus encore, de bavarder avec l'étudiante malienne, de réfléchir avec elle un moment à cet étrange pouvoir qu'ont les mots, quand ils sont hardiment affûtés par l'esprit, bien frottés d'ironie, lestés de sens et fortement empoignés par la lucidité, de s'en aller en ce monde ouvrir partout les portes de la pensée et de la liberté, verrouillées par la peur - ou par le conformisme.

"Intellige priusquam discutias", c'est-à-dire : "réfléchis, démêle les choses, avant de te prononcer et de décider".

Cette plaque de bronze, poinçonnée de fleurs oxydées, sur laquelle figure une date à demi effacée - 1595 - ainsi que trois initiales accolées étroitement enroulées -YBD - a été posée sur le mur d'un pavillon du Jardin des Plantes de Nantes par son fondateur, le docteur Ecorchard. Le pavillon est un peu à l'écart, la plaque dort dans l'ombre d'un grand marronnier d'Inde, et peu de Nantais la connaissent.

Pourtant, une petite légende l'entoure et l'auréole. Car Ecorchard a toujours affirmé l'avoir sauvée des décombres d'une bâtisse démolie, dans la vieille rue des Trois-Pendus qui longeait autrefois le jardin. Selon lui, la plaque commémorait une sinistre aventure, également rappelée par le nom de la rue :

En 1595, trois jeunes gens accusés de meurtre avaient été hâtivement condamnés à mort et pendus. Peu après, on avait découvert le vrai coupable, et constaté leur innocence. Mais bien sûr il était trop tard pour ramener à la vie les trois jeunes suppliciés. Dans un élan de remords et de droiture à l'antique, le juge responsable de l'erreur aurait fait graver et apposer cette plaque sur la façade de la maison du crime.

J'ai toujours pensé qu'Ecorchard avait entièrement inventé cette histoire et commandé lui-même la plaque, discrètement, à un graveur local - dans l'esprit gothique et méditatif du manoir que se faisait construire, à peu près au même moment, le fameux Thomas Dobrée.

Evidemment, me direz-vous, on ne peut pas le prouver, et qui sait si l'histoire n'est pas authentique, après tout...

Une chose est sûre : dans ce petit Eden qu'est le Jardin des Plantes imaginé par Ecorchard, dans ce vert paradis clos sur lui-même, tout ondulant de ses lacs, de ses cascades, de sa grotte, de sa "montagne" bâtie par des vieillards, de ses arbres et de ses fleurs venus du monde entier, de ses chemins qui tournent, de ses colombes toutes blanches et de ses bancs Le Centaure, cette plaque est, en quelque sorte, le point d'orgue nécessaire. A l'écart des badauds, elle est comme un prolongement, au-delà de la mort, du rêve d'harmonie, de bonheur et de perfection de cet homme remarquable, de cet Henry Thoreau de chez nous. Je crois même qu'elle nous donne tout le sens de son jardin.

Intellige, nous dit-il, intellige : c'est-à-dire, lie et délie, tire et trie chaque fil, prends le temps de le suivre, recueilles-en le sens, vois comment il se noue aux autres, et puis, soigneusement, lis-le, et, pour toi-même, lentement, relis-le.

Ce noeud complexe et délicat, respecte-le, accueille-le comme une fleur complexe et tournoyante, laisse-le grandir et mûrir, ne va pas le trancher trop tôt.

Et même, ne le tranche jamais tout à fait.

Considère toujours le long cheminement des causes et des effets, la place de chaque arbre dans la plantation, la lente histoire de chaque racine, l'élan fragile de chaque branche, l'épanouissement de chaque fleur, le sort de chaque fruit. Prends les chemins qui vont en rond, suis le courbe trajet que t'indique là-haut la colombe, passe de l'ombre à la lumière, et glisse de la lumière jusqu'à l'ombre qui vient, imite la vieille carpe et le canard placide qui veillent sur le lac. Promène-toi dans ta pensée comme aux allées d'un jardin.

Peut-être alors sauras-tu quelque chose. Peut-être plutôt en resteras-tu à tes questions, ou à tes rêveries les plus indécises, mais ce sera pour toi le début du savoir, qui ne mène jamais aux certitudes.

Hélas ! Au paradis du docteur Ecorchard, le Malin, comme dans l'autre, guettait son heure : le savant amateur de jardins mourut un après-midi d'une morsure de serpent, alors qu'il herborisait avec ses élèves.

Depuis, partout sur cette terre, les hommes, jetés aux fanatismes qui égorgent et déchirent, dévoués aux certitudes tranchantes et mordantes, n'ont cessé de piétiner et d'ensanglanter sa devise.

Pourtant, ceux qui entrent au Jardin, sans s'en douter peut-être, s'en vont toujours sur les pas du docteur Ecorchard, par les chemins qui tournent et qui patientent, où, de détour en allée, de lacet en passerelle, de carrefour en croisement, ils apprennent à voir, à méditer, et à suivre sans hâte le fil sans fin que déroula pour eux le sage.

J'aime, au Jardin, regarder, dans les sentiers ombreux semés d'oiseaux, les promeneurs marcher en rond, démêler lentement le secret des allées, et, guidés pas à pas par l'élan calme des arbres, des parfums, des herbes et des pensées, avancer doucement vers eux-mêmes. C'est très beau, docteur Ecorchard, vraiment très beau.

"Intellige priusquam discutias", c'est-à-dire : "réfléchis, démêle les choses, avant de te prononcer et de décider".

Cette plaque de bronze, poinçonnée de fleurs oxydées, sur laquelle figure une date à demi effacée - 1595 - ainsi que trois initiales accolées étroitement enroulées -YBD - a été posée sur le mur d'un pavillon du Jardin des Plantes de Nantes par son fondateur, le docteur Ecorchard. Le pavillon est un peu à l'écart, la plaque dort dans l'ombre d'un grand marronnier d'Inde, et peu de Nantais la connaissent.

Pourtant, une petite légende l'entoure et l'auréole. Car Ecorchard a toujours affirmé l'avoir sauvée des décombres d'une bâtisse démolie, dans la vieille rue des Trois-Pendus qui longeait autrefois le jardin. Selon lui, la plaque commémorait une sinistre aventure, également rappelée par le nom de la rue :

En 1595, trois jeunes gens accusés de meurtre avaient été hâtivement condamnés à mort et pendus. Peu après, on avait découvert le vrai coupable, et constaté leur innocence. Mais bien sûr il était trop tard pour ramener à la vie les trois jeunes suppliciés. Dans un élan de remords et de droiture à l'antique, le juge responsable de l'erreur aurait fait graver et apposer cette plaque sur la façade de la maison du crime.

J'ai toujours pensé qu'Ecorchard avait entièrement inventé cette histoire et commandé lui-même la plaque, discrètement, à un graveur local - dans l'esprit gothique et méditatif du manoir que se faisait construire, à peu près au même moment, le fameux Thomas Dobrée.

Evidemment, me direz-vous, on ne peut pas le prouver, et qui sait si l'histoire n'est pas authentique, après tout...

Une chose est sûre : dans ce petit Eden qu'est le Jardin des Plantes imaginé par Ecorchard, dans ce vert paradis clos sur lui-même, tout ondulant de ses lacs, de ses cascades, de sa grotte, de sa "montagne" bâtie par des vieillards, de ses arbres et de ses fleurs venus du monde entier, de ses chemins qui tournent, de ses colombes toutes blanches et de ses bancs Le Centaure, cette plaque est, en quelque sorte, le point d'orgue nécessaire. A l'écart des badauds, elle est comme un prolongement, au-delà de la mort, du rêve d'harmonie, de bonheur et de perfection de cet homme remarquable, de cet Henry Thoreau de chez nous. Je crois même qu'elle nous donne tout le sens de son jardin.

Intellige, nous dit-il, intellige : c'est-à-dire, lie et délie, tire et trie chaque fil, prends le temps de le suivre, recueilles-en le sens, vois comment il se noue aux autres, et puis, soigneusement, lis-le, et, pour toi-même, lentement, relis-le.

Ce noeud complexe et délicat, respecte-le, accueille-le comme une fleur complexe et tournoyante, laisse-le grandir et mûrir, ne va pas le trancher trop tôt.

Et même, ne le tranche jamais tout à fait.

Considère toujours le long cheminement des causes et des effets, la place de chaque arbre dans la plantation, la lente histoire de chaque racine, l'élan fragile de chaque branche, l'épanouissement de chaque fleur, le sort de chaque fruit. Prends les chemins qui vont en rond, suis le courbe trajet que t'indique là-haut la colombe, passe de l'ombre à la lumière, et glisse de la lumière jusqu'à l'ombre qui vient, imite la vieille carpe et le canard placide qui veillent sur le lac. Promène-toi dans ta pensée comme aux allées d'un jardin.

Peut-être alors sauras-tu quelque chose. Peut-être plutôt en resteras-tu à tes questions, ou à tes rêveries les plus indécises, mais ce sera pour toi le début du savoir, qui ne mène jamais aux certitudes.

Hélas ! Au paradis du docteur Ecorchard, le Malin, comme dans l'autre, guettait son heure : le savant amateur de jardins mourut un après-midi d'une morsure de serpent, alors qu'il herborisait avec ses élèves.

Depuis, partout sur cette terre, les hommes, jetés aux fanatismes qui égorgent et déchirent, dévoués aux certitudes tranchantes et mordantes, n'ont cessé de piétiner et d'ensanglanter sa devise.

Pourtant, ceux qui entrent au Jardin, sans s'en douter peut-être, s'en vont toujours sur les pas du docteur Ecorchard, par les chemins qui tournent et qui patientent, où, de détour en allée, de lacet en passerelle, de carrefour en croisement, ils apprennent à voir, à méditer, et à suivre sans hâte le fil sans fin que déroula pour eux le sage.

J'aime, au Jardin, regarder, dans les sentiers ombreux semés d'oiseaux, les promeneurs marcher en rond, démêler lentement le secret des allées, et, guidés pas à pas par l'élan calme des arbres, des parfums, des herbes et des pensées, avancer doucement vers eux-mêmes. C'est très beau, docteur Ecorchard, vraiment très beau.

C'était un samedi à midi, il avait plu gris et froid toute la matinée. Puis, brusquement, un rayon inattendu de soleil hardi avait réussi à tirer les rideaux ternes de la pluie, libérant la lumière. Je passais justement place Viarme - la vieille place des marchés où l'on a jadis fusillé Charette. Je suis restée un moment à chiner, tandis que les brocanteurs s'attardaient, voyant les chalands revenir.

Il est toujours si curieux, si intéressant, de traverser une brocante... Chaque étal est comme un petit théâtre, où des objets égarés, désuets et maladroits, jouent de nouveau à vivre.

Un fier cheval de bois galopait seul dans un pré de tapis ; un coffre de marin peint de coeurs et de myosotis, recouvert d'étiquettes effacées, attendait un navire en partance ; un sac à main de bal laissait béer ses mailles d'argent, délicates et filées comme un bas d'araignée... Partout, des verres, des assiettes, des carafes de cristal au clinquant éraillé, des soupières fêlées et fleuries d'abondance, toute une vaisselle dépareillée de festins oubliés. Des boîtes marquetées emplies de bijoux à l'éclat hésitant, des miroirs mouchetés de tain dans leurs cadres dorés. Et puis des tableaux, quantité de tableaux, couchés sur le sol, entassés dans des caisses, installés de travers sur des chevalets de fortune, posés en équilibre contre les parois rouillées ou taguées des vieilles camionnettes.

Le bric-à-brac étrange des successions et des faillites. Les dépouilles à peine défraîchies des beautés d'avant-hier, frottées et revernies par des marchands de splendeurs et de peaux de lapins, achetées pour pas grand chose, vendues pour presque rien...

Je m'étais arrêtée pour regarder ce très joli Cézanne, qu'avait peint une Odette dont je ne pouvais lire que le prénom. Près du bouquet posé en cubiste équilibre sur son carré bourgeois de nappe provençale, une planche d'anatomie illustrée de cercles redoutables exposait aux badauds quels tourments infernaux, innombrables, peut causer à un corps humain une simple infection buccale. Isadora dansait dans l'ombre en bleu et rose, ignorant encore que son écharpe serait rouge au dernier jour. Un castor en manchon qui ne réchauffait plus nulle jolie main baguée regardait les passants de ses yeux étonnés. Sur le plateau de bois gris que soutenaient des tréteaux un peu bancals, on avait dressé trois mignonnes assiettes, épaves faïencées de vaisseliers perdus. Une chope attendait d'être bue, à la santé du dernier mousquetaire. Et les roses d'Odette dansaient dans le soleil, près du rideau tiré, bouquet gracieux et vaguement funèbre.

On appelait autrefois vanités ces tableaux qui montraient, sous le luxe et la grâce, la mort flânant, la ruine grimaçant, et le temps grignotant. La vie, en somme, ce beau festin joyeux où s'invite, en convive obstiné, celle qui dépareille les assiettes, les bijoux et les êtres, puis jette au tombereau d'oubli le talent distingué des artistes du dimanche - tout aussi bien que le génie des maîtres.

Il s'est remis à pleuvoir violemment. L'averse battait l'auvent qu'on décrochait. Il n'a fallu que quelques instants aux brocanteurs pour tout renfermer derrière les portes coulissantes des camionnettes qui démarraient déjà. Sur la vieille place Viarme, où le reflet des flaques s'approfondissait de boue, je suis restée, seule et trempée, surprise, et presque triste, de n'avoir rien acheté, de n'avoir rien à emporter, dans le gris de ce jour, de tant de frêles merveilles qui tout à l'heure m'étaient offertes.

C'était un samedi à midi, il avait plu gris et froid toute la matinée. Puis, brusquement, un rayon inattendu de soleil hardi avait réussi à tirer les rideaux ternes de la pluie, libérant la lumière. Je passais justement place Viarme - la vieille place des marchés où l'on a jadis fusillé Charette. Je suis restée un moment à chiner, tandis que les brocanteurs s'attardaient, voyant les chalands revenir.

Il est toujours si curieux, si intéressant, de traverser une brocante... Chaque étal est comme un petit théâtre, où des objets égarés, désuets et maladroits, jouent de nouveau à vivre.

Un fier cheval de bois galopait seul dans un pré de tapis ; un coffre de marin peint de coeurs et de myosotis, recouvert d'étiquettes effacées, attendait un navire en partance ; un sac à main de bal laissait béer ses mailles d'argent, délicates et filées comme un bas d'araignée... Partout, des verres, des assiettes, des carafes de cristal au clinquant éraillé, des soupières fêlées et fleuries d'abondance, toute une vaisselle dépareillée de festins oubliés. Des boîtes marquetées emplies de bijoux à l'éclat hésitant, des miroirs mouchetés de tain dans leurs cadres dorés. Et puis des tableaux, quantité de tableaux, couchés sur le sol, entassés dans des caisses, installés de travers sur des chevalets de fortune, posés en équilibre contre les parois rouillées ou taguées des vieilles camionnettes.

Le bric-à-brac étrange des successions et des faillites. Les dépouilles à peine défraîchies des beautés d'avant-hier, frottées et revernies par des marchands de splendeurs et de peaux de lapins, achetées pour pas grand chose, vendues pour presque rien...

Je m'étais arrêtée pour regarder ce très joli Cézanne, qu'avait peint une Odette dont je ne pouvais lire que le prénom. Près du bouquet posé en cubiste équilibre sur son carré bourgeois de nappe provençale, une planche d'anatomie illustrée de cercles redoutables exposait aux badauds quels tourments infernaux, innombrables, peut causer à un corps humain une simple infection buccale. Isadora dansait dans l'ombre en bleu et rose, ignorant encore que son écharpe serait rouge au dernier jour. Un castor en manchon qui ne réchauffait plus nulle jolie main baguée regardait les passants de ses yeux étonnés. Sur le plateau de bois gris que soutenaient des tréteaux un peu bancals, on avait dressé trois mignonnes assiettes, épaves faïencées de vaisseliers perdus. Une chope attendait d'être bue, à la santé du dernier mousquetaire. Et les roses d'Odette dansaient dans le soleil, près du rideau tiré, bouquet gracieux et vaguement funèbre.

On appelait autrefois vanités ces tableaux qui montraient, sous le luxe et la grâce, la mort flânant, la ruine grimaçant, et le temps grignotant. La vie, en somme, ce beau festin joyeux où s'invite, en convive obstiné, celle qui dépareille les assiettes, les bijoux et les êtres, puis jette au tombereau d'oubli le talent distingué des artistes du dimanche - tout aussi bien que le génie des maîtres.

Il s'est remis à pleuvoir violemment. L'averse battait l'auvent qu'on décrochait. Il n'a fallu que quelques instants aux brocanteurs pour tout renfermer derrière les portes coulissantes des camionnettes qui démarraient déjà. Sur la vieille place Viarme, où le reflet des flaques s'approfondissait de boue, je suis restée, seule et trempée, surprise, et presque triste, de n'avoir rien acheté, de n'avoir rien à emporter, dans le gris de ce jour, de tant de frêles merveilles qui tout à l'heure m'étaient offertes.

Il n'est pas des beaux quartiers, celui-là, mais de l'humble banlieue.

C'est un vieux, très vieux platane. Il a peut-être deux cents ans. Son tronc noueux à l'écorce pelée emplit la petite place de la Patience où il est planté. Il a traversé des misères et des guerres, des heures sans gloire et des saisons d'épargne, et il est là, vieux combattant ridé des humbles héroïsmes, statue pesante à la tête qui penche de l'éternelle acceptation. Ses racines longues et larges, couturées, fatiguées mais solides encore, soutiennent, muscles tendus, les pavillons, les jardins, les clôtures, les petites vies des petites gens qui habitent les rues voisines. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas lâcher. Car ces rues-là portent de pauvres noms : rue de la Persévérance, rue de l'Espérance, rue de la Réussite - les noms de ces vertus qu'on prêche aux humbles, et dans lesquelles il faut que la vie fermement s'enracine, quand on n'est pas tout à fait de la ville, et qu'on lutte, qu'on s'évertue, tête basse, front ridé, dans l'ombre des banlieues pavillonnaires. Patience il est, et patience il s'acharne.

Ce matin l'aube s'est levée comme un oiseau

de son nid d'arbres noirs, de son bois d'ombres bleues.

Elle a volé longtemps, étoile rousse et blonde,

roulant comme une vague sur l'écume du temps,

et de ses ailes nues elle battait là-haut

la mesure de l'espoir.

Ses plumes de nuages tombaient en lents pétales,

au jardin de la nuit grandissait la lumière,

le jour à ma fenêtre coloriait cette fleur

frêle et toujours vivace

qu'on appelle aujourd'hui.

Sur la vitre embuée,

d'un doigt d'enfant,

comme autrefois,

j'ai dessiné

mon coeur.

Et je l'ai regardé

s'effacer.

Puis, par-dessus

tout ce qui n'était plus,

j'ai juste écrit

Ceci :

Oui.

Ce matin l'aube s'est levée comme un oiseau

de son nid d'arbres noirs, de son bois d'ombres bleues.

Elle a volé longtemps, étoile rousse et blonde,

roulant comme une vague sur l'écume du temps,

et de ses ailes nues elle battait là-haut

la mesure de l'espoir.

Ses plumes de nuages tombaient en lents pétales,

au jardin de la nuit grandissait la lumière,

le jour à ma fenêtre coloriait cette fleur

frêle et toujours vivace

qu'on appelle aujourd'hui.

Sur la vitre embuée,

d'un doigt d'enfant,

comme autrefois,

j'ai dessiné

mon coeur.

Et je l'ai regardé

s'effacer.

Puis, par-dessus

tout ce qui n'était plus,

j'ai juste écrit

Ceci :

Oui.

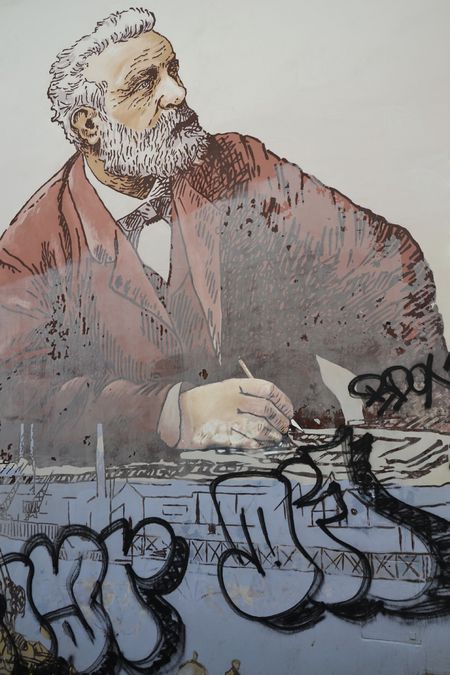

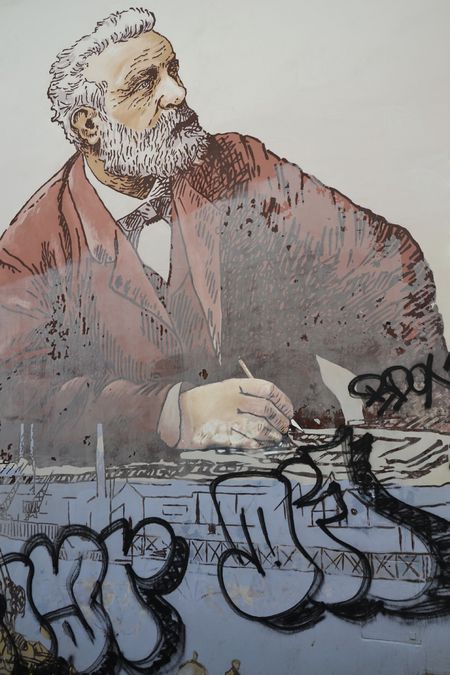

Jules Verne - Fresque murale - Nantes, rue de l'Echelle

Si vous montez les marches du Bon Pasteur, par la rue de l'Echelle, prenez donc à gauche, contre le mur peint à fresque, et puis arrêtez-vous, juste à l'avant-dernière marche, quand vous atteindrez la main de Jules Verne.

Regardez. C'est une main blanche, calme, un peu grasse, un peu velue aux phalanges. Une main de bourgeois, une main de rêveur, une main d'ingénieur - c'est une main très ordinaire, et pourtant c'est une main de géant, une main tendue de Créateur, un peu pâlie déjà par le temps, mais si forte encore. Appuyée, avec une diaphane légèreté, sur les toits et les cheminées des usines et des entrepôts du port, sur le monde des vivants, comme sur une écritoire délicate, elle serre un petit porte-plume - bâton frêle et mince empenné d'une plume luisante, à la pointe acérée noircie d'encre et de mots inconnus. Elle se tient à notre hauteur, exactement, pour nous montrer, amicalement, tranquillement, ce que c'est qu'écrire. Et c'est immense, sur ce haut mur, si simple aussi pourtant... cela se tient si près de nous qui passons là... nous pourrions la saisir dans nos doigts de passants, cette plume rêveuse.

Je n'ai jamais vu un autre écrivain poser ainsi son écritoire en pleine rue. Et, si tant de tags couvrent le mur, sous cette plume offerte et dévoilée, il ne faut peut-être pas s'en offusquer plus que lui, le vieil écrivain, qui regarde plus loin, malicieux, généreux, souverain.

Jules Verne - Fresque murale - Nantes, rue de l'Echelle

Si vous montez les marches du Bon Pasteur, par la rue de l'Echelle, prenez donc à gauche, contre le mur peint à fresque, et puis arrêtez-vous, juste à l'avant-dernière marche, quand vous atteindrez la main de Jules Verne.

Regardez. C'est une main blanche, calme, un peu grasse, un peu velue aux phalanges. Une main de bourgeois, une main de rêveur, une main d'ingénieur - c'est une main très ordinaire, et pourtant c'est une main de géant, une main tendue de Créateur, un peu pâlie déjà par le temps, mais si forte encore. Appuyée, avec une diaphane légèreté, sur les toits et les cheminées des usines et des entrepôts du port, sur le monde des vivants, comme sur une écritoire délicate, elle serre un petit porte-plume - bâton frêle et mince empenné d'une plume luisante, à la pointe acérée noircie d'encre et de mots inconnus. Elle se tient à notre hauteur, exactement, pour nous montrer, amicalement, tranquillement, ce que c'est qu'écrire. Et c'est immense, sur ce haut mur, si simple aussi pourtant... cela se tient si près de nous qui passons là... nous pourrions la saisir dans nos doigts de passants, cette plume rêveuse.

Je n'ai jamais vu un autre écrivain poser ainsi son écritoire en pleine rue. Et, si tant de tags couvrent le mur, sous cette plume offerte et dévoilée, il ne faut peut-être pas s'en offusquer plus que lui, le vieil écrivain, qui regarde plus loin, malicieux, généreux, souverain.

"Il faut regarder toute image à travers l'exercice d'un double regard. L'image est un choc, un montage dialectique, au sens du dialogue mais aussi du conflit. Voilà pourquoi les images ne sont pas des objets, mais des actes." (Georges Didi-Huberman, Télérama n°3283 du 12-12-12)

J'ai lu tout à l'heure dans Télérama que toute image était "un choc, un montage dialectique"

Je suis d'accord. Même cette photo d'un ticket de tramway, un simple ticket composté que j'ai sorti de ma poche, même cette photo d'un très banal morceau de bristol grisâtre maculé d'encre, est un "montage dialectique".

Car, si j'ai sorti de ma poche ce ticket pour vous le montrer, c'est parce qu'il s'est trouvé pris, bien malgré lui, bien malgré moi aussi, dans une histoire qui m'a laissé un drôle de goût dialectique, c'est parce que, peut-être même, il s'est trouvé pris dans ce qu'on appelle l'histoire - qui n'est qu'un immense montage dialectique.

C'était en début d'après-midi. J'étais assise dans le tramway, quand une escouade de contrôleurs est montée.

Simple formalité, qui conduit d'habitude tout au plus à infliger une ou deux amendes à des lycéens étourdis.

J'avais, comme mes voisins et voisines, préparé calmement mon "titre de transport" - dans mon cas donc, ce ticket, dûment composté, même pas froissé.

Après quelques préliminaires - remarques courtoises adressées à un passager qui descendait, au sujet d'une signature omise, assorties du changement d'un étui de plastique usagé - dont on sentait bien qu'ils étaient pour la forme, les contrôleurs se sont rapprochés, brusquement, tous ensemble, d'un homme qu'ils avaient certainement repéré dès leur entrée. Qu'est-ce qui les avait attirés ? Sans doute cette petite flamme dans l'oeil pourtant obstinément baissé de celui qui sait qu'il a commis l'erreur fatale, la faute irréparable menant à sa perdition, cet air d'animal immobile et tassé pourtant prêt à bondir que prennent ceux qui ne peuvent plus fuir. - Pourquoi s'être assis si loin de la porte ? Pourquoi s'être assis quand il aurait fallu rester debout, profiter d'un arrêt pour s'enfuir ? - Je crois que les contrôleurs, avec toute leur expérience, avaient lu du premier coup d'oeil dans ces pensées de bête traquée.

Un peu hésitant, l'un des agents a demandé à l'homme son "titre de transport". L'autre n'a pas eu l'air de comprendre. "Titre de transport", a répété le contrôleur, ticket, pass, billet mensuel... TITRE DE TRANSPORT... L'homme a fait non de la tête. Le contrôleur a sorti son calepin. Il a récité sobrement la sentence bien connue, la peine si régulièrement affichée sur les parois des wagons : " 47 euros 50 payables immédiatement, majorés de 6 euros à 11 jours.... " Mais l'homme secouait la tête, il n'avait pas d'argent. Pas d'argent du tout... D'une voix moins assurée, le contrôleur a alors demandé : "Vous avez des papiers d'identité ?" L'homme a juste eu un geste de dénégation... les passagers, autour, ont commencé à comprendre.

Tout le monde se taisait dans le wagon, quand le contrôleur a repris, insistant : vous n'avez vraiment rien, vous êtes sûr, même pas un document, une simple lettre, n'importe quoi ? Mais non, l'homme, justement, n'avait rien, absolument rien à présenter, c'était bien là le problème. Le contrôleur un peu affolé a repris son calepin, déclinant les questions réglementaires d'une voix qui, étrangement, paraissait aussi pâle et crispée que les lèvres serrées de l'homme : "Nom, prénom, date de naissance ?"... Pas de réponse. Il a recommencé en articulant très nettement : "Votre NOM, monsieur, s'il vous plaît". Et là, enfin, on a entendu la voix de l'homme. Il parlait bas et sa voix était douce. Il a dit quelque chose comme Sid... le contrôleur a répété très fort : "s comme Séraphin, i comme Isidore d comme Dédé...". On sentait qu'il était heureux de dire cela, de prononcer ces noms d'ici pour traduire ce nom de là-bas, et du petit délai que cela lui donnait. Pour la date de naissance, on n'a rien entendu du tout, mais le contrôleur a tendu l'oreille, et a noté quelque chose dans son calepin.

Ensuite il a demandé : lieu de naissance ? Et l'homme a dit, à voix haute et distincte cette fois : Algérie. Il avait un accent très prononcé. Adresse? L'homme a de nouveau fait non de la tête. Les passagers qu'on ne contrôlerait plus tournaient entre leurs doigts leurs titres de transport en règle, le silence était total. Vous n'avez pas d'adresse ? Aucune adresse ? Même pas celle d'un correspondant ? D'une association ? L'homme se taisait toujours.

Numéro de téléphone ? ... Vous n'avez pas de téléphone ? ... Vous connaissez bien le numéro de quelqu'un qu'on pourrait appeler, au moins, quelqu'un qui pourrait confirmer votre identité ? Non, l'homme ne connaissait personne. Le contrôleur en était presque désespéré... quelqu'un, n'importe qui, même une simple connaissance... ? personne ? absolument personne ? vous êtes sûr ?... L'homme était sûr, il gardait la tête baissée.

Alors, les contrôleurs se sont concertés en chuchotant. Je suppose qu'il y a une procédure qui est prévue pour ces cas-là... ça les ennuyait bien, mais puisque le règlement l'exigeait, ils allaient faire ce qu'il fallait, que voulez-vous ? Les choses sont ainsi... les lois sont les lois et le métier est le métier...

Il y a eu un arrêt. Ils ont fait descendre l'homme sur le quai. Derrière la vitre, entouré de tous ces agents en parkas marine qui le serraient de près, il semblait maintenant très jeune, maigre dans son anorak gris. Puis le tramway a poursuivi sa route et on n'a plus rien vu...

Sur les sièges, mes voisins toujours immobiles continuaient à se taire, et à tourner lentement entre leurs doigts leurs titres de transport en règle que nul n'avait pris la peine de vérifier.

Ce n'est pas si souvent qu'on assiste à une arrestation, ou plutôt à la première phase d'une arrestation, car la suite, n'est-ce pas, ne faisait aucun doute pour personne...

Et nous, tous, là - ce vieux monsieur avec son cabas qui partait pour l'hypermarché, cette femme à la peau sombre qui regardait dans le vide, cet homme mûr et cravaté, qui rentrait de la gare avec sa valise à roulettes, et moi, qui revenais du travail, et tous les autres, ceux qui me tournaient le dos, dont je ne connaissais pas les visages -, nous tous, les passagers en règle, si différents les uns des autres, certainement, dans la vie qu'on appelle (je me demande pourquoi) ordinaire, nous qui, sans aucun doute, n'aurions pas du tout partagé si nous avions pu en débattre les mêmes opinions politiques, comme on dit, nous étions très proches à ce moment.

Tous, nous qui nous taisions et tournions sans fin entre nos doigts sans nous résoudre à les ranger nos titres de transport désormais inutiles, nous aurions tellement aimé que tous les agents ne soient pas descendus, que quelqu'un soit resté pour nous contrôler, nous aussi. Qu'il y ait même un petit problème, une erreur de date, une signature manquante, on ne sait quoi qui aurait cloché, cela nous aurait presque soulagés. Que l'homme qui venait de descendre ne soit pas aussi évidemment différent de nous. Que nous soyons encore ses frères, voyageurs d'un même train. Oui, quoi que nous ayons pu penser chacun chez nous jusqu'alors, en lisant dans les journaux ces histoires de sans-papiers qui courent les faits-divers et les campagnes électorales -, à ce moment-là, je crois que c'était bien ce que nous éprouvions, à ce moment-là, tous, nous les passagers qui poursuivions la route, silencieusement absorbés dans la contemplation de nos titres de transport - en règle.

"Il faut regarder toute image à travers l'exercice d'un double regard. L'image est un choc, un montage dialectique, au sens du dialogue mais aussi du conflit. Voilà pourquoi les images ne sont pas des objets, mais des actes." (Georges Didi-Huberman, Télérama n°3283 du 12-12-12)

J'ai lu tout à l'heure dans Télérama que toute image était "un choc, un montage dialectique"

Je suis d'accord. Même cette photo d'un ticket de tramway, un simple ticket composté que j'ai sorti de ma poche, même cette photo d'un très banal morceau de bristol grisâtre maculé d'encre, est un "montage dialectique".

Car, si j'ai sorti de ma poche ce ticket pour vous le montrer, c'est parce qu'il s'est trouvé pris, bien malgré lui, bien malgré moi aussi, dans une histoire qui m'a laissé un drôle de goût dialectique, c'est parce que, peut-être même, il s'est trouvé pris dans ce qu'on appelle l'histoire - qui n'est qu'un immense montage dialectique.

C'était en début d'après-midi. J'étais assise dans le tramway, quand une escouade de contrôleurs est montée.

Simple formalité, qui conduit d'habitude tout au plus à infliger une ou deux amendes à des lycéens étourdis.

J'avais, comme mes voisins et voisines, préparé calmement mon "titre de transport" - dans mon cas donc, ce ticket, dûment composté, même pas froissé.

Après quelques préliminaires - remarques courtoises adressées à un passager qui descendait, au sujet d'une signature omise, assorties du changement d'un étui de plastique usagé - dont on sentait bien qu'ils étaient pour la forme, les contrôleurs se sont rapprochés, brusquement, tous ensemble, d'un homme qu'ils avaient certainement repéré dès leur entrée. Qu'est-ce qui les avait attirés ? Sans doute cette petite flamme dans l'oeil pourtant obstinément baissé de celui qui sait qu'il a commis l'erreur fatale, la faute irréparable menant à sa perdition, cet air d'animal immobile et tassé pourtant prêt à bondir que prennent ceux qui ne peuvent plus fuir. - Pourquoi s'être assis si loin de la porte ? Pourquoi s'être assis quand il aurait fallu rester debout, profiter d'un arrêt pour s'enfuir ? - Je crois que les contrôleurs, avec toute leur expérience, avaient lu du premier coup d'oeil dans ces pensées de bête traquée.

Un peu hésitant, l'un des agents a demandé à l'homme son "titre de transport". L'autre n'a pas eu l'air de comprendre. "Titre de transport", a répété le contrôleur, ticket, pass, billet mensuel... TITRE DE TRANSPORT... L'homme a fait non de la tête. Le contrôleur a sorti son calepin. Il a récité sobrement la sentence bien connue, la peine si régulièrement affichée sur les parois des wagons : " 47 euros 50 payables immédiatement, majorés de 6 euros à 11 jours.... " Mais l'homme secouait la tête, il n'avait pas d'argent. Pas d'argent du tout... D'une voix moins assurée, le contrôleur a alors demandé : "Vous avez des papiers d'identité ?" L'homme a juste eu un geste de dénégation... les passagers, autour, ont commencé à comprendre.

Tout le monde se taisait dans le wagon, quand le contrôleur a repris, insistant : vous n'avez vraiment rien, vous êtes sûr, même pas un document, une simple lettre, n'importe quoi ? Mais non, l'homme, justement, n'avait rien, absolument rien à présenter, c'était bien là le problème. Le contrôleur un peu affolé a repris son calepin, déclinant les questions réglementaires d'une voix qui, étrangement, paraissait aussi pâle et crispée que les lèvres serrées de l'homme : "Nom, prénom, date de naissance ?"... Pas de réponse. Il a recommencé en articulant très nettement : "Votre NOM, monsieur, s'il vous plaît". Et là, enfin, on a entendu la voix de l'homme. Il parlait bas et sa voix était douce. Il a dit quelque chose comme Sid... le contrôleur a répété très fort : "s comme Séraphin, i comme Isidore d comme Dédé...". On sentait qu'il était heureux de dire cela, de prononcer ces noms d'ici pour traduire ce nom de là-bas, et du petit délai que cela lui donnait. Pour la date de naissance, on n'a rien entendu du tout, mais le contrôleur a tendu l'oreille, et a noté quelque chose dans son calepin.

Ensuite il a demandé : lieu de naissance ? Et l'homme a dit, à voix haute et distincte cette fois : Algérie. Il avait un accent très prononcé. Adresse? L'homme a de nouveau fait non de la tête. Les passagers qu'on ne contrôlerait plus tournaient entre leurs doigts leurs titres de transport en règle, le silence était total. Vous n'avez pas d'adresse ? Aucune adresse ? Même pas celle d'un correspondant ? D'une association ? L'homme se taisait toujours.

Numéro de téléphone ? ... Vous n'avez pas de téléphone ? ... Vous connaissez bien le numéro de quelqu'un qu'on pourrait appeler, au moins, quelqu'un qui pourrait confirmer votre identité ? Non, l'homme ne connaissait personne. Le contrôleur en était presque désespéré... quelqu'un, n'importe qui, même une simple connaissance... ? personne ? absolument personne ? vous êtes sûr ?... L'homme était sûr, il gardait la tête baissée.

Alors, les contrôleurs se sont concertés en chuchotant. Je suppose qu'il y a une procédure qui est prévue pour ces cas-là... ça les ennuyait bien, mais puisque le règlement l'exigeait, ils allaient faire ce qu'il fallait, que voulez-vous ? Les choses sont ainsi... les lois sont les lois et le métier est le métier...

Il y a eu un arrêt. Ils ont fait descendre l'homme sur le quai. Derrière la vitre, entouré de tous ces agents en parkas marine qui le serraient de près, il semblait maintenant très jeune, maigre dans son anorak gris. Puis le tramway a poursuivi sa route et on n'a plus rien vu...

Sur les sièges, mes voisins toujours immobiles continuaient à se taire, et à tourner lentement entre leurs doigts leurs titres de transport en règle que nul n'avait pris la peine de vérifier.

Ce n'est pas si souvent qu'on assiste à une arrestation, ou plutôt à la première phase d'une arrestation, car la suite, n'est-ce pas, ne faisait aucun doute pour personne...

Et nous, tous, là - ce vieux monsieur avec son cabas qui partait pour l'hypermarché, cette femme à la peau sombre qui regardait dans le vide, cet homme mûr et cravaté, qui rentrait de la gare avec sa valise à roulettes, et moi, qui revenais du travail, et tous les autres, ceux qui me tournaient le dos, dont je ne connaissais pas les visages -, nous tous, les passagers en règle, si différents les uns des autres, certainement, dans la vie qu'on appelle (je me demande pourquoi) ordinaire, nous qui, sans aucun doute, n'aurions pas du tout partagé si nous avions pu en débattre les mêmes opinions politiques, comme on dit, nous étions très proches à ce moment.

Tous, nous qui nous taisions et tournions sans fin entre nos doigts sans nous résoudre à les ranger nos titres de transport désormais inutiles, nous aurions tellement aimé que tous les agents ne soient pas descendus, que quelqu'un soit resté pour nous contrôler, nous aussi. Qu'il y ait même un petit problème, une erreur de date, une signature manquante, on ne sait quoi qui aurait cloché, cela nous aurait presque soulagés. Que l'homme qui venait de descendre ne soit pas aussi évidemment différent de nous. Que nous soyons encore ses frères, voyageurs d'un même train. Oui, quoi que nous ayons pu penser chacun chez nous jusqu'alors, en lisant dans les journaux ces histoires de sans-papiers qui courent les faits-divers et les campagnes électorales -, à ce moment-là, je crois que c'était bien ce que nous éprouvions, à ce moment-là, tous, nous les passagers qui poursuivions la route, silencieusement absorbés dans la contemplation de nos titres de transport - en règle.

Cette photo, je l'ai prise par hasard - ou par erreur, si vous préférez - Mais y a-t-il vraiment des hasards, des erreurs ?

Je voulais photographier l'arbre aux kakis, le plaqueminier, avec ses fruits d'hiver. Quelque chose de tout simple, seulement j'avais saisi sans réfléchir l'appareil resté bloqué en pose "B".

Et... voilà. Quand j'ai vu l'image apparaître sur l'écran, je l'ai tout de suite aimée.

Car c'était, voyez-vous, dans la cour sombre d'un très vieil hôpital. Un de ces lieux où le bonheur ne vient pas souvent passer le nez. Et voilà que tout ce gris, que tout ce triste, était devenu bleu, de la teinte exacte des rêves. Et les fruits orange du maigre plaqueminier durement émondé, presque mourant, se détachaient sur ce bleu comme des pommes de Cézanne.

Sur la pierre, deux kakis avaient été disposés, intacts, par un malade sans doute, autorisé à sortir un instant, qui les avait cueillis, puis les avait posés là en rêvant au printemps perdu, peut-être, ou à tant d'autres choses venues de loin qui habitent l'esprit des malades, quand il leur faut séjourner à l'hôpital. Finalement, il les avait laissés.

Les kakis sont des fruits de décembre. Leur goût est âpre, leur chair est rude. Mais leur lumière venue de saisons très lointaines traverse le froid des hivers et des coeurs immobiles.

J'ai lu récemment une très belle nouvelle écrite par une Iranienne, Zoyâ Pirzâd, qui s'intitule ainsi : Le goût âpre des kakis.

L'héroïne, une princesse iranienne née bien avant la révolution islamique, cueille chaque hiver les fruits d'un plaqueminier planté jadis par son père, dans la cour de sa maison, pour célébrer son mariage. Le temps passe, avec son lot de déceptions, de séparations, de ruines et de deuils. Elle se replie sur sa maison, des tempêtes du monde ne lui parviennent que des images affadies et bleuies. Mais l'arbre aux kakis prospère.

Chaque hiver elle offre à ses amis, à sa famille, des paniers de vieil osier remplis de fruits. Les amis se font rares, la famille disparaît.

Enfin, devenue très âgée, veuve et solitaire, elle accueille chez elle un locataire, auquel elle offre à nouveau ses kakis chaque hiver. Ils vivent ainsi plusieurs années, le très jeune homme et la très vieille femme, se parlant peu mais s'écoutant beaucoup. Un jour, le locataire se fiance... sa fiancée n'aime pas les kakis, ils ont un goût trop âpre... le jeune couple ira habiter ailleurs.

Peut-être la fiancée a-t-elle raison, se dit-on en refermant le livre, les kakis ont le goût âpre du passé, il se pourrait qu'il soit préférable de ne pas les aimer.

J'ai résisté à l'appel des deux fruits posés sur la pierre grise. Je n'ai pas refait la photo.

Cette photo, je l'ai prise par hasard - ou par erreur, si vous préférez - Mais y a-t-il vraiment des hasards, des erreurs ?

Je voulais photographier l'arbre aux kakis, le plaqueminier, avec ses fruits d'hiver. Quelque chose de tout simple, seulement j'avais saisi sans réfléchir l'appareil resté bloqué en pose "B".

Et... voilà. Quand j'ai vu l'image apparaître sur l'écran, je l'ai tout de suite aimée.

Car c'était, voyez-vous, dans la cour sombre d'un très vieil hôpital. Un de ces lieux où le bonheur ne vient pas souvent passer le nez. Et voilà que tout ce gris, que tout ce triste, était devenu bleu, de la teinte exacte des rêves. Et les fruits orange du maigre plaqueminier durement émondé, presque mourant, se détachaient sur ce bleu comme des pommes de Cézanne.

Sur la pierre, deux kakis avaient été disposés, intacts, par un malade sans doute, autorisé à sortir un instant, qui les avait cueillis, puis les avait posés là en rêvant au printemps perdu, peut-être, ou à tant d'autres choses venues de loin qui habitent l'esprit des malades, quand il leur faut séjourner à l'hôpital. Finalement, il les avait laissés.

Les kakis sont des fruits de décembre. Leur goût est âpre, leur chair est rude. Mais leur lumière venue de saisons très lointaines traverse le froid des hivers et des coeurs immobiles.

J'ai lu récemment une très belle nouvelle écrite par une Iranienne, Zoyâ Pirzâd, qui s'intitule ainsi : Le goût âpre des kakis.

L'héroïne, une princesse iranienne née bien avant la révolution islamique, cueille chaque hiver les fruits d'un plaqueminier planté jadis par son père, dans la cour de sa maison, pour célébrer son mariage. Le temps passe, avec son lot de déceptions, de séparations, de ruines et de deuils. Elle se replie sur sa maison, des tempêtes du monde ne lui parviennent que des images affadies et bleuies. Mais l'arbre aux kakis prospère.

Chaque hiver elle offre à ses amis, à sa famille, des paniers de vieil osier remplis de fruits. Les amis se font rares, la famille disparaît.

Enfin, devenue très âgée, veuve et solitaire, elle accueille chez elle un locataire, auquel elle offre à nouveau ses kakis chaque hiver. Ils vivent ainsi plusieurs années, le très jeune homme et la très vieille femme, se parlant peu mais s'écoutant beaucoup. Un jour, le locataire se fiance... sa fiancée n'aime pas les kakis, ils ont un goût trop âpre... le jeune couple ira habiter ailleurs.

Peut-être la fiancée a-t-elle raison, se dit-on en refermant le livre, les kakis ont le goût âpre du passé, il se pourrait qu'il soit préférable de ne pas les aimer.

J'ai résisté à l'appel des deux fruits posés sur la pierre grise. Je n'ai pas refait la photo.

La Loire devant l'hôpital - Nantes, quai Moncousu

"Je suis le pilote de la Pinta, venu pour vous aider. Dormez tranquille, je conduirai votre bateau cette nuit.."

(Joshua Slocum)

La ville la nuit, quand on la voit de l'hôpital, est si douce dans ses plis de lumière.

Le malade s'est levé de son lit. De la fenêtre il regarde les étoiles des hommes : astres rapides des voitures, comètes longues des grues lancées vers l'avenir, fusées des ponts tendus vers d'autres rives, hublots pâles des tours où toujours quelqu'un veille... Plus bas, penchant sa tête lourde, il voit le fleuve emportant le monde en reflets colorés, palpitants et tremblants - et ce chemin dans l'ombre qui s'en va sinuant sur le calme rivage.

Le malade sait bien qu'il ne dormira pas. Dans la grande paix nocturne de l'hôpital, où règne l'ordre qui doit accompagner ceux que la mort convoite, il regarde la ville, et c'est comme un champ de vagues aux sillons phosphorescents sous la Croix du Sud, où faire aller son rêve, caravelle égarée. Demain, qui sait ? il souffrira, demain, peut-être, il s'en ira dans la boîte de chêne. Mais tout est si paisible ce soir dans la chambre solitaire, face à ce coeur du monde où bat dans la nuit éternelle le sang vivant de la lumière, qu'il lui semble savoir ce qu'aurait été le bonheur.

La Loire devant l'hôpital - Nantes, quai Moncousu

"Je suis le pilote de la Pinta, venu pour vous aider. Dormez tranquille, je conduirai votre bateau cette nuit.."

(Joshua Slocum)

La ville la nuit, quand on la voit de l'hôpital, est si douce dans ses plis de lumière.

Le malade s'est levé de son lit. De la fenêtre il regarde les étoiles des hommes : astres rapides des voitures, comètes longues des grues lancées vers l'avenir, fusées des ponts tendus vers d'autres rives, hublots pâles des tours où toujours quelqu'un veille... Plus bas, penchant sa tête lourde, il voit le fleuve emportant le monde en reflets colorés, palpitants et tremblants - et ce chemin dans l'ombre qui s'en va sinuant sur le calme rivage.

Le malade sait bien qu'il ne dormira pas. Dans la grande paix nocturne de l'hôpital, où règne l'ordre qui doit accompagner ceux que la mort convoite, il regarde la ville, et c'est comme un champ de vagues aux sillons phosphorescents sous la Croix du Sud, où faire aller son rêve, caravelle égarée. Demain, qui sait ? il souffrira, demain, peut-être, il s'en ira dans la boîte de chêne. Mais tout est si paisible ce soir dans la chambre solitaire, face à ce coeur du monde où bat dans la nuit éternelle le sang vivant de la lumière, qu'il lui semble savoir ce qu'aurait été le bonheur.